Am 14. Januar wurde das MMDVM-Projekt zehn Jahre alt. Sein Initiator Jonathan G4KLX blickt auf die vergangenen Jahre zurück und gibt zugleich einen Ausblick auf den nächsten Meilenstein.

Hinweis:

Der folgende Beitrag wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt. Der Originalbeitrag wurde am 15.01.2026 von Jonathan G4KLX in der OpenDV-Gruppe auf groups.io veröffentlicht.

[…] Heute jährt sich die erste Veröffentlichung von MMDVM zum zehnten Mal […]

Im Jahr 2016 habe ich meinen Quellcode von einem privaten GitLab-Repository in ein öffentliches GitHub-Repository verschoben. Dazu gab es eine Ankündigung in den damaligen Yahoo!-Groups, und danach habe ich auf die Bugreports gewartet. Dies ist der entsprechende Commit der MMDVM-Firmware:

commit dd17a47972192a0ff448fb6842b5bef1c783bd34

Author: Jonathan Naylor <naylorjs@yahoo.com>

Date: Thu Jan 14 18:57:21 2016 +0000

Initial commit

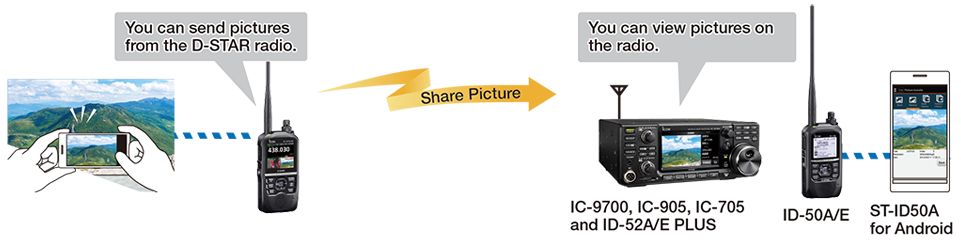

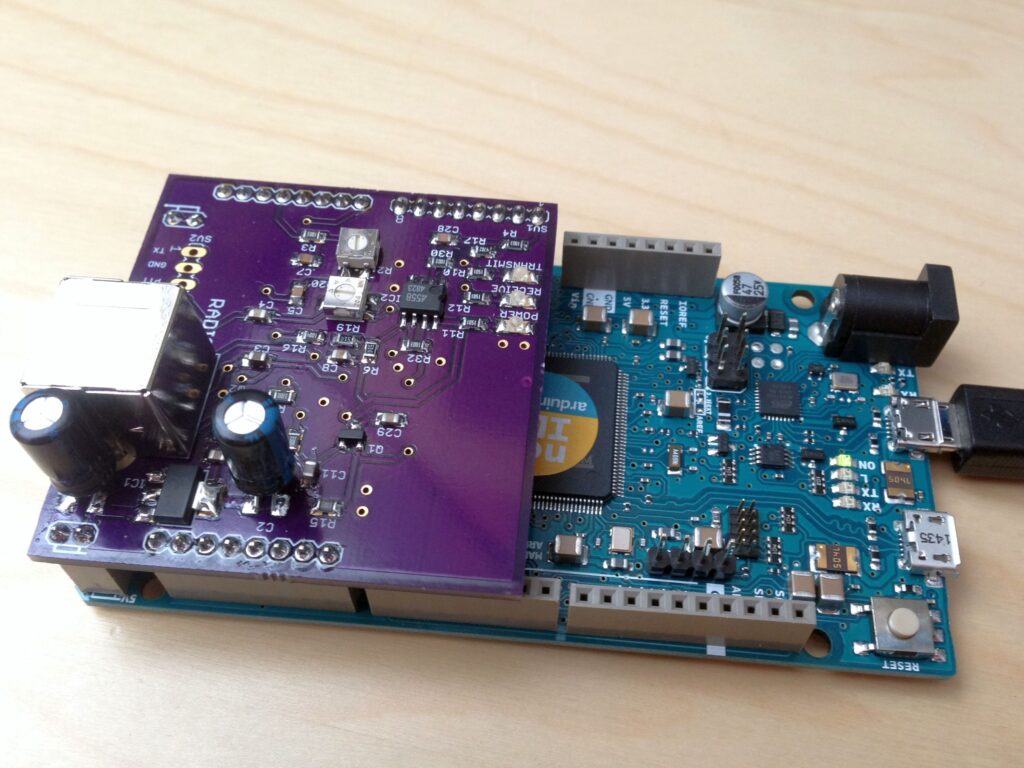

Die erste Version unterstützte ausschließlich den Arduino Due als Modem-Hardware (Hotspots sollten erst später im Jahr folgen), und der MMDVM Host ließ sich unter Windows und Linux kompilieren und ausführen – was bis heute der Fall ist. Anfangs wurden nur D-Star und DMR unterstützt; System Fusion und P25 Phase 1 kamen später im Jahr 2016 hinzu.

Die D-Star-Implementierung war vergleichsweise unkompliziert, da ich bereits seit 2009 für diesen Modus entwickelte und ihn sehr gut kannte. DMR hingegen stellte eine völlig neue Komplexitätsstufe dar – nicht nur beim Protokolldesign, sondern auch bei den Anforderungen an die zeitliche Synchronisation zwischen Sender und Empfänger. Ich hatte die Abweichung auf etwa 42 Mikrosekunden reduziert, und genau da stellten wir fest, dass der Taktoszillator des Due nicht stabil genug war, um eine saubere Synchronisation zu halten. Gute Oszillatoren für die Einstellung von Funkfrequenzen waren wir gewohnt – dass man sie für den zuverlässigen Betrieb eines Modems im Audiobereich benötigt, war für uns neu.

Im Vergleich dazu waren alle späteren Modi relativ einfach zu implementieren, auch wenn die Dokumentation für reine Amateurfunk-Modi oft lückenhaft war. Ich frage mich bis heute, ob das absichtlich geschah, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – ja, ich schaue dich an, Yaesu. Einige Firmen drohten mir sogar mit Klagen wegen der Implementierung ihrer On-Air-Protokolle, bis ich darauf hinwies, dass US-Recht im Vereinigten Königreich nicht gilt – ja, auch hier schaue ich dich an, Yaesu.

Die meisten Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, waren sehr offen und hilfsbereit – selbst wenn sie keine öffentliche Aufmerksamkeit wollten. Andere wiederum waren komplett verschlossen gegenüber jeglicher Kontaktaufnahme – ja, Yaesu. Abgesehen von MMDVM bin ich ohnehin ein Icom-Mensch, also tangiert mich das persönlich nicht.

Eine der ungewöhnlichsten Anfragen kam von einer US-Bundesbehörde, die meine P25-Implementierung in ihren Systemen einsetzen wollte. Normalerweise hätte ich so eine Anfrage begrüßt, doch das hätte meine Arbeit in den Bereich „Lebenssicherheit“ eingeordnet – und dieses Maß an Verantwortung und Stress wollte ich nicht. Schließlich ist MMDVM ein hobbybasiertes System. Ich habe mich für das Interesse bedankt und vorgeschlagen, sich für diesen Support-Level an Motorola zu wenden. Ich habe zwar an sicherheitskritischen Embedded-Systemen gearbeitet und kenne die entsprechenden Zuverlässigkeitsanforderungen, aber MMDVM ist bewusst nicht auf diesem Niveau. Ich wollte etwas entwickeln, das in Monaten oder Jahren funktioniert – nicht in Jahrzehnten.

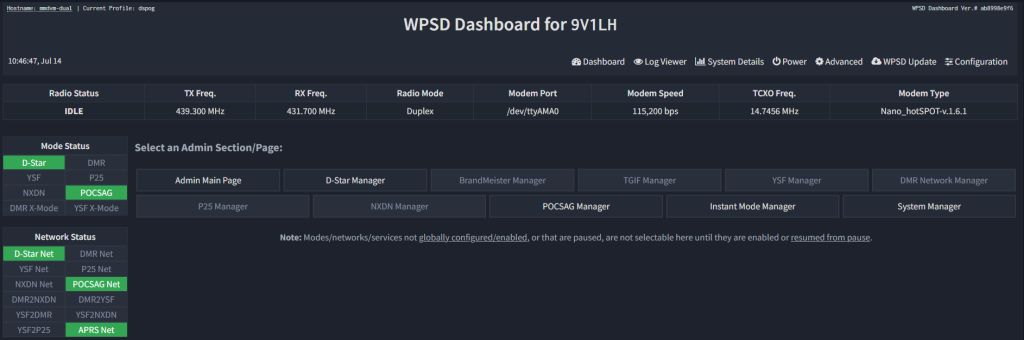

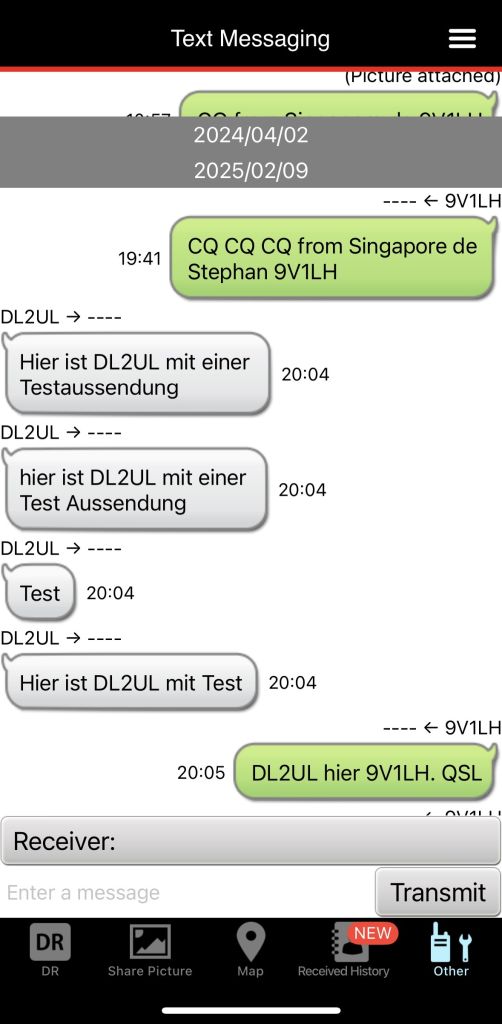

Und nun sind wir hier: zehn Jahre und ein Tag später. MMDVM ist gewachsen, unterstützt deutlich mehr Modi und hat sich in Richtungen entwickelt, die ich nie erwartet hätte – etwa mit POCSAG-Unterstützung. Genaue Zahlen zur Anzahl der im Einsatz befindlichen MMDVM-Systeme gibt es nicht, aber wir sind ziemlich sicher, dass es über 100.000 Systeme sind – als Hotspots oder als Relais.

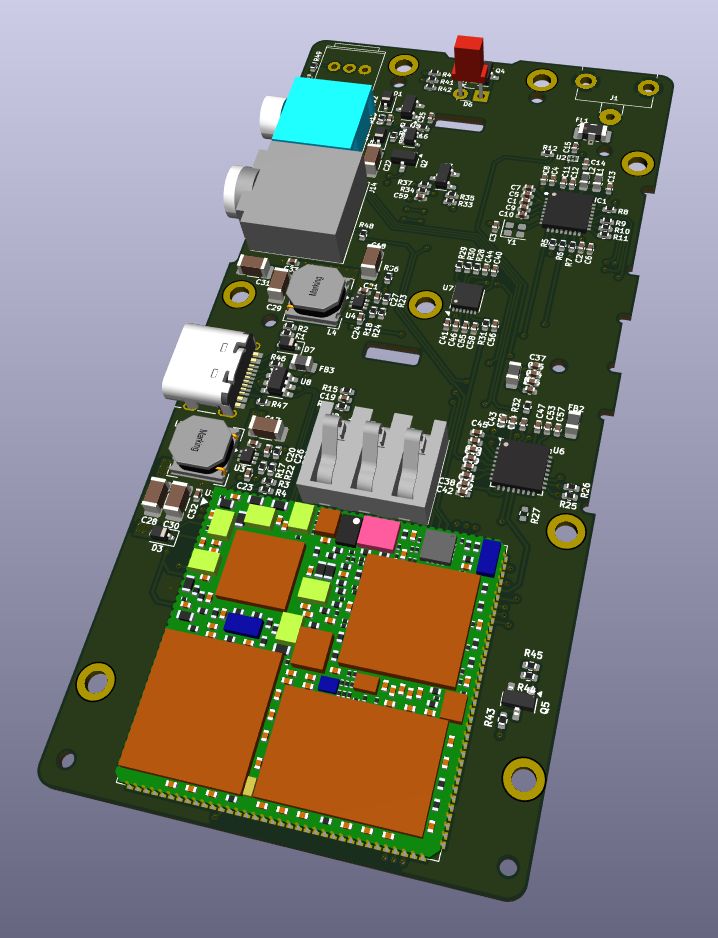

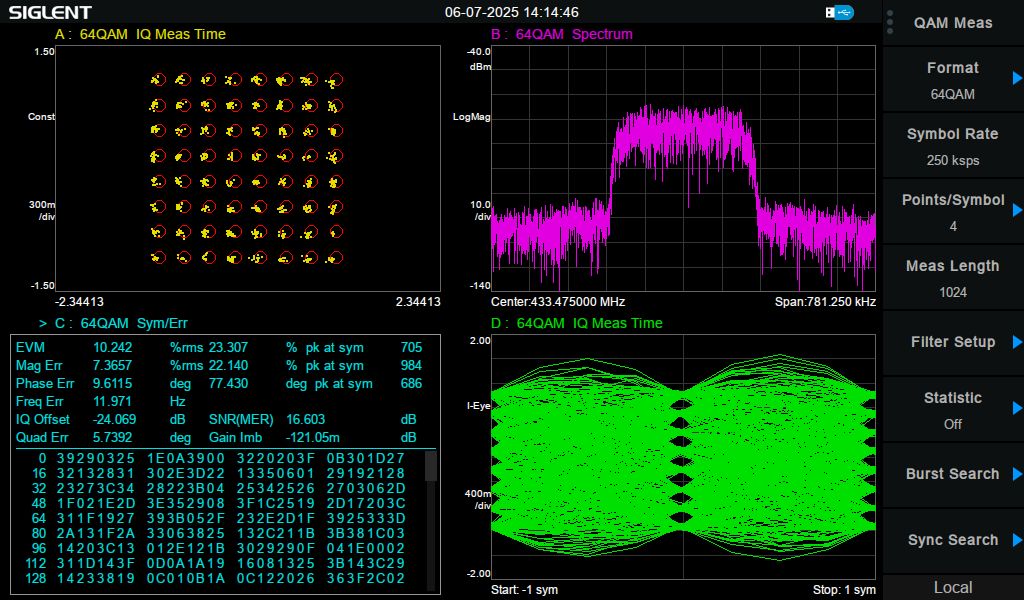

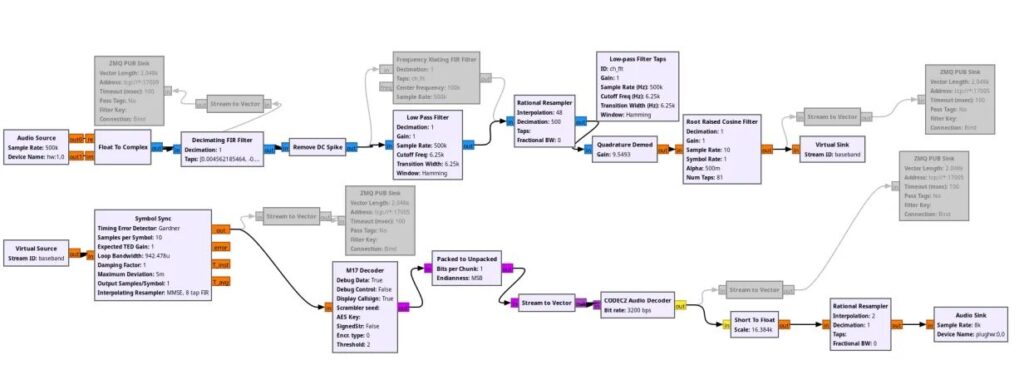

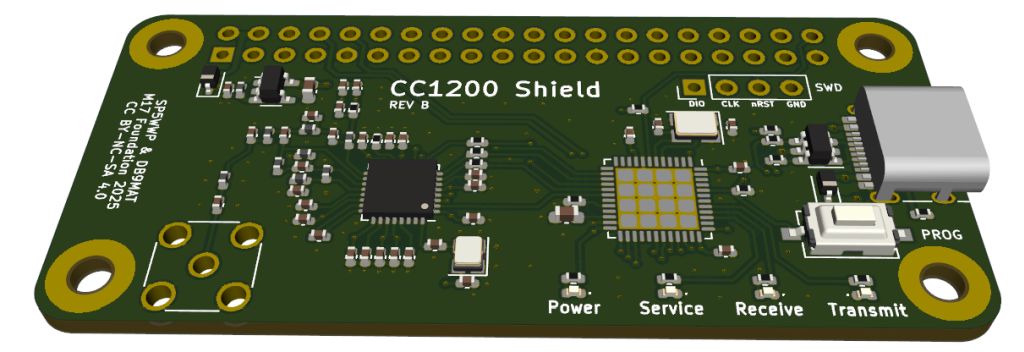

Aktuell arbeiten wir an neuer Hardware und neuer Software. Die Ergebnisse werden spannend sein, sobald sie reif genug sind. Möglich macht das unter anderem ein ARDC-Grant, der es uns erlaubt hat, interessante neue Chips zu evaluieren und dafür zu entwickeln. Wir hoffen, noch vor dem Wärmetod des Universums etwas ankündigen zu können.

Ich hätte gern eine Liste aller Personen beigefügt, die im Laufe der Jahre zu MMDVM beigetragen haben, aber sie wäre riesig – und ich würde garantiert wichtige Mitwirkende vergessen. Daher kann ich nur sagen: Ihr wisst, wer ihr seid, und ich danke euch allen für eure Unterstützung über all die Jahre. Dass die alten Yahoo!-Group-Beiträge verloren gegangen sind, hilft dabei leider auch nicht.

[…]

Jonathan

G4KLX / W4KLX

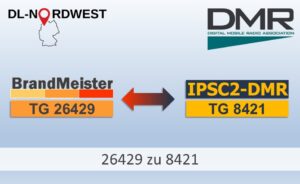

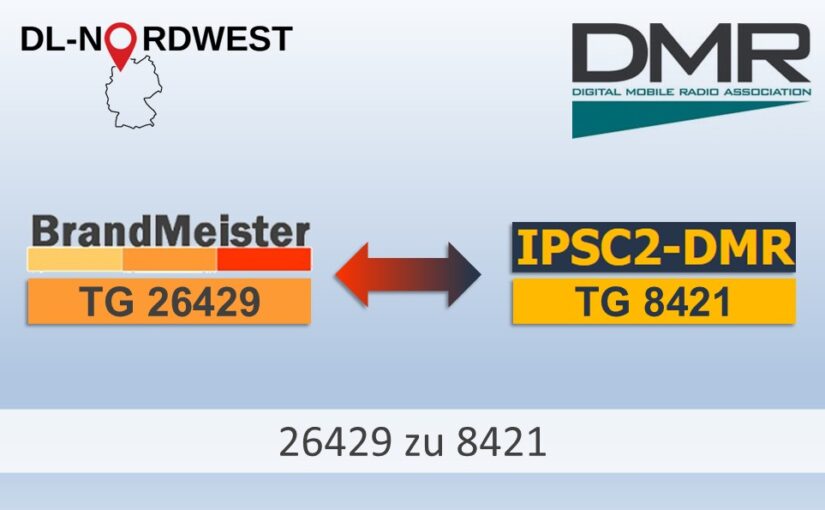

Das Team DL-Nordwest gratuliert herzlich zum zehnjährigen Jubiläum und bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit. Ohne MMDVM, die kostengünstigen Hotspots und Pi-Star, die die digitalen Sprachmodi für viele OMs erst zugänglich gemacht haben, wäre auch das Projekt DL-Nordwest heute sicher nicht dort, wo es aktuell steht.

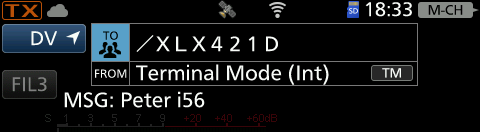

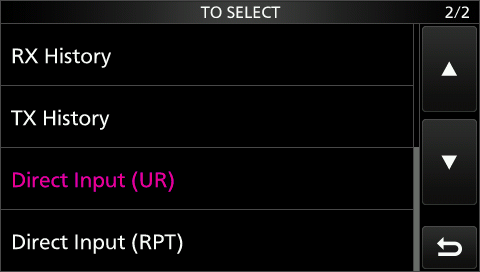

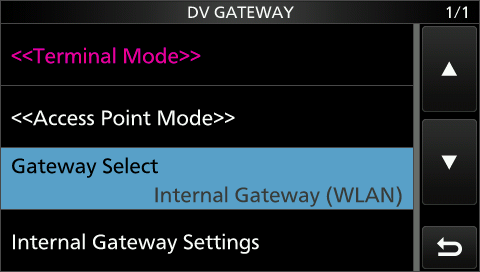

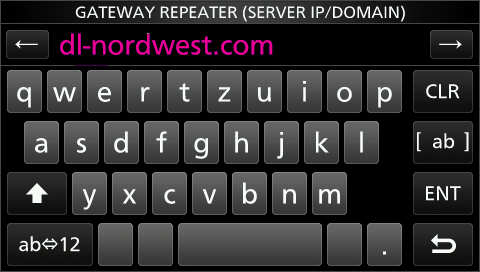

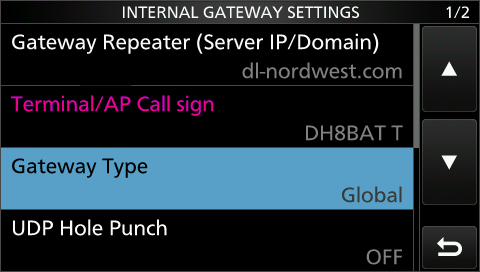

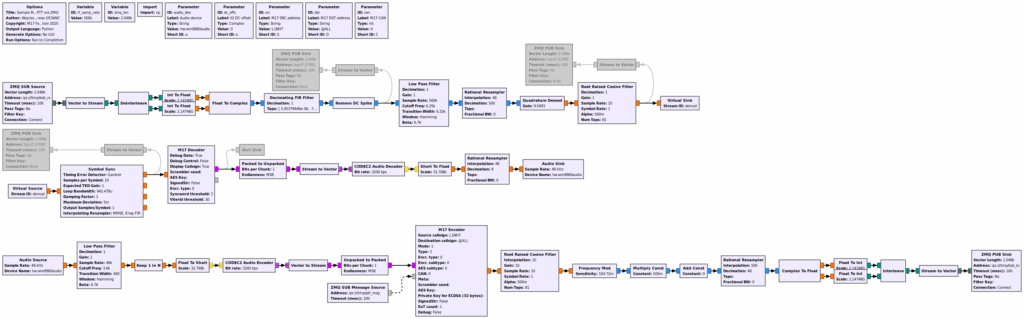

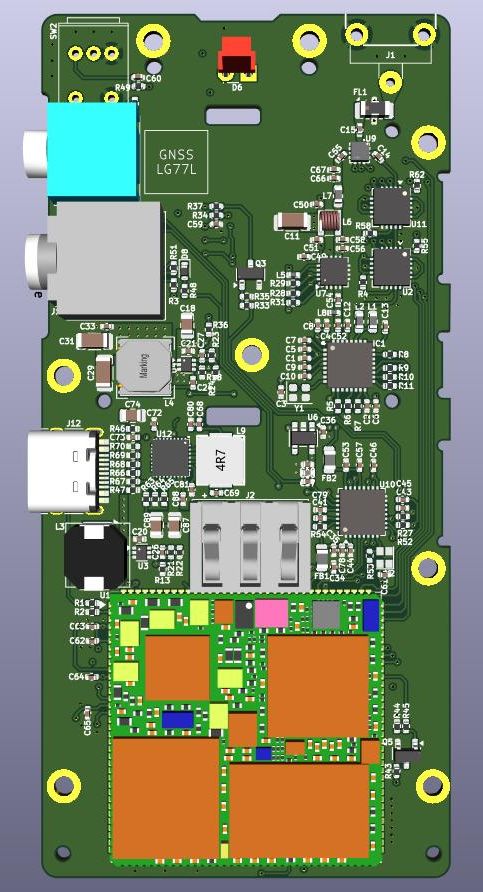

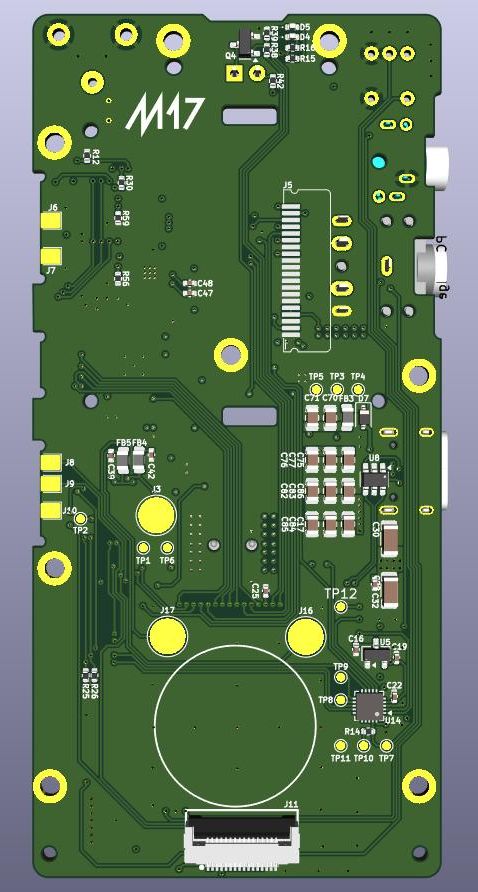

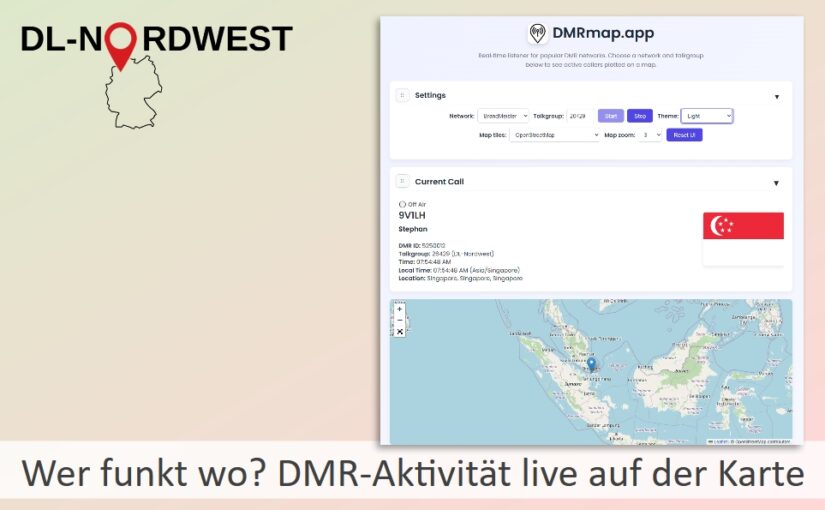

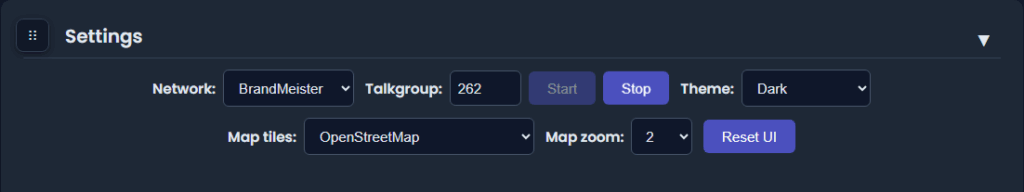

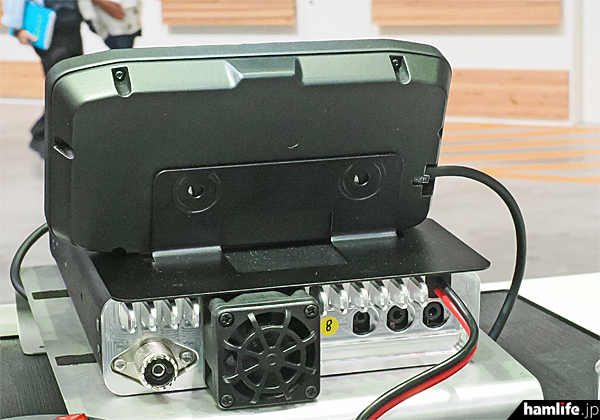

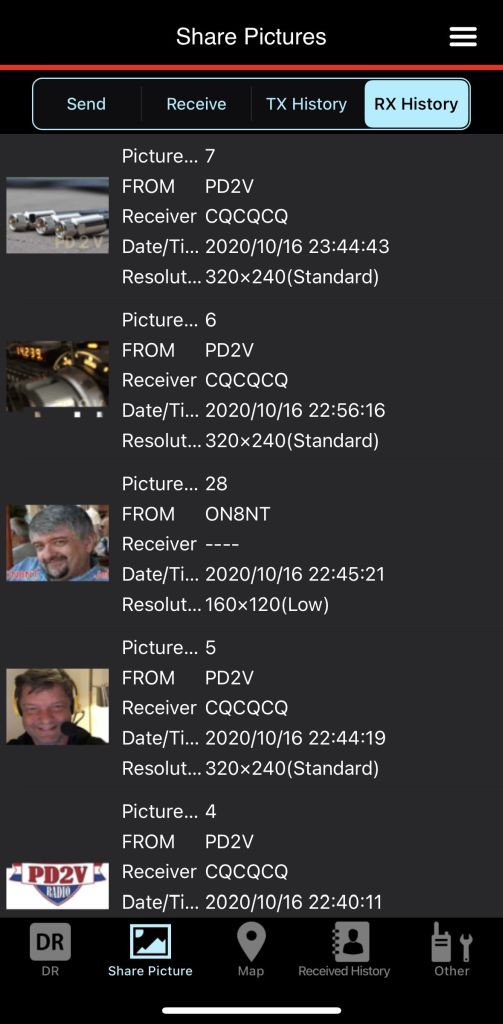

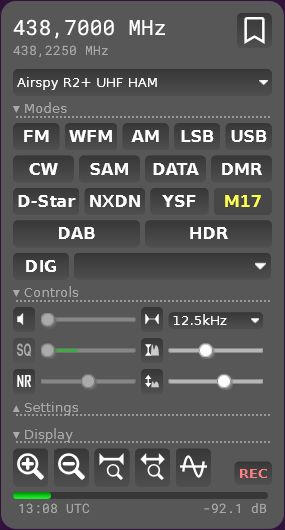

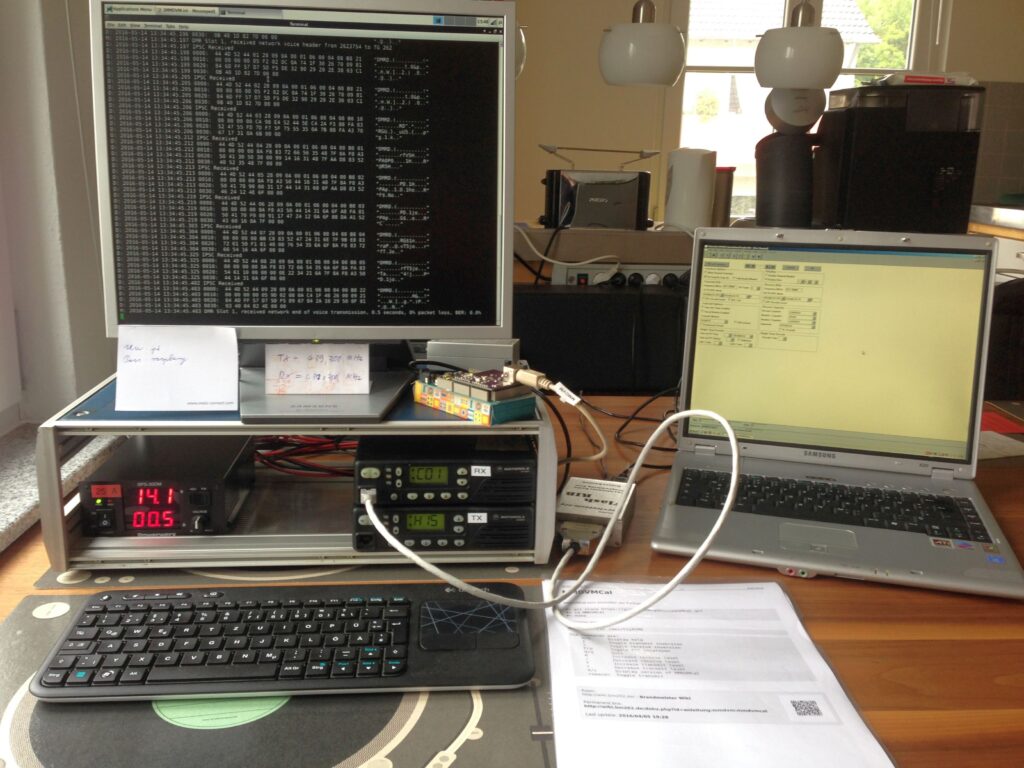

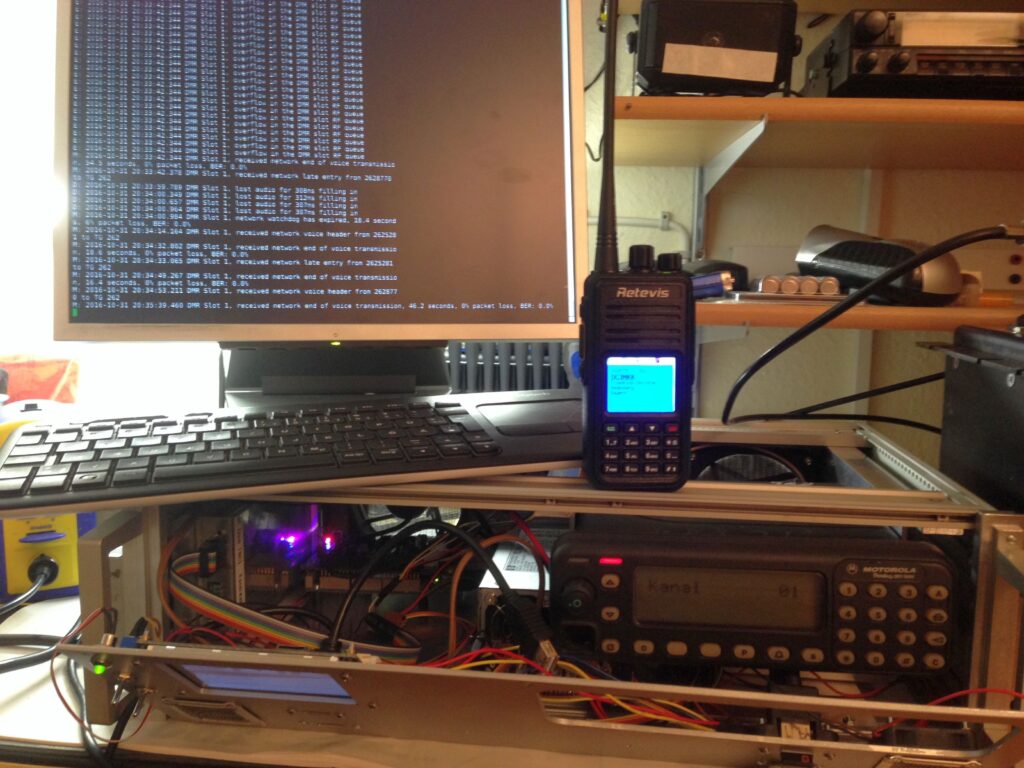

Bereits 2016 begann auch für mich die intensive Beschäftigung mit MMDVM, und zwar im Zuge der Erneuerung der Relaistechnik von DB0OX in Norden (JO33oo). Nachfolgend sind einige Bilder aus den Anfangsjahren zu sehen.

Wie lange nutzt ihr MMDVM bereits, zum Beispiel mit Pi-Star oder WPSD? Habt ihr damit vielleicht sogar ein Relais aufgebaut, und welche Funktionen wünscht ihr euch als Nächstes? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare unter diesem Beitrag oder diskutiert sie mit uns in unserer Telegram- oder WhatsApp-Gruppe.

Hier findet ihr weitere Beiträge zum Thema Digital Voice (DV):

Möchtest du das DL-Nordwest Projekt unterstützen? Dann freuen wir uns über deinen Gastbeitrag, das Teilen unserer Inhalte oder eine (kleine) Spende 🤑 Vielen Dank für deine Unterstützung! 😘