In diesem Beitrag erhaltet ihr eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten, eure Station bequem von überall fernzusteuern.

Am kommenden Wochenende findet Europas größtes Amateurfunk-Event statt: die Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Remote Radio – Connecting the World“. Ein passender Anlass also, um einen genaueren Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten zur hardwaretechnischen Realisierung einer Remote-Station zu werfen.

Motivation und rechtlicher Rahmen für den Remote-Betrieb

Es gibt viele Gründe, die Überlegung anzustellen, eine Remote-Station zu betreiben. Oft ist es der immer dichter werdende Störnebel am heimischen QTH, der den Funkbetrieb vor Ort zunehmend erschwert. In anderen Fällen erlaubt der eigene Wohnort, z.B. eine Mietwohnung, gar nicht erst die Errichtung geeigneter Antennenanlagen – sei es aus Platzgründen oder wegen baurechtlicher Einschränkungen. Umgekehrt kann das eigene QTH oder z.B. die Clubstation auch der ideale Standort für Funkbetrieb sein, den man gerne auch von unterwegs aus – etwa im Urlaub oder während einer Geschäftsreise – nutzen möchte.

Mit der Aktualisierung der Amateurfunkverordnung (AFuV) im Juni 2024 wurde der unbesetzte, fernbediente Betrieb ortsfester Amateurfunkstellen für Inhaber einer Zulassung der Klasse A nun eindeutig geregelt. Damit wurde nicht nur Rechtsklarheit geschaffen, sondern auch ein zukunftsweisender Schritt für moderne Betriebskonzepte im Amateurfunk getan.

Remote-Funk ohne eigene Station

Nur Empfang: WebSDR und Co.

Wer zunächst einfach nur herausfinden möchte, was empfangstechnisch an anderen Standorten möglich ist, findet in der folgenden Linkliste zahlreiche Möglichkeiten für den kostenlosen Online-Empfang. Die Stationen unterscheiden sich unter anderem in der genutzten Hardware, den verfügbaren Bändern, den unterstützten Betriebsarten sowie dem jeweils bereitgestellten Webinterface.

- www.receiverbook.de: OpenWebRX, WebSDR und KiwiSDr mit Filtermöglichkeiten nach Frequenzbereich

- websdr.org: Weltweite WebSDR mit Angaben zu möglichen Frequenzbereichen, verwendeter Hardware und Antennen

- kiwisdr.com: Öffentlich verfügbare KiwiSDR

- rx-tx.info: Mehr als 1900 gelistete SDR-Empfänger mit umfangreichen Filtermöglichkeiten

Sendebetrieb über fremde Remote-Stationen

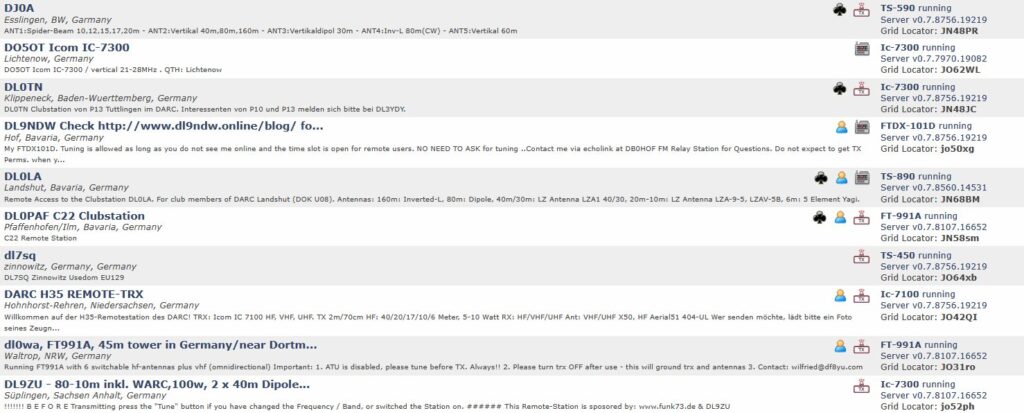

Wer nicht nur empfangen, sondern auch senden möchte, jedoch (noch) nicht über eine eigene Remote-Station verfügt, kann auf die Infrastruktur anderer zurückgreifen. Einige Funkvereine und kommerzielle Anbieter stellen ihre Remote-Stationen zur Mitnutzung bereit – entweder exklusiv für Mitglieder oder gegen eine Gebühr auch für externe Nutzer.

Die Kostenmodelle variieren: Üblich sind monatliche oder jährliche Grundgebühren mit unterschiedlich großem Funktionsumfang, ergänzt durch Airtime-Gebühren je nach Nutzungsdauer. Wichtig: Um eine solche Station legal zu nutzen, benötigt man eine gültige Amateurfunkgenehmigung – entweder aus dem betreffenden Land oder eine anerkannte Gastlizenz, abhängig vom Standort der Remote-Station. Remote-Stationen finden sich u.a. hier:

- www.remotehams.com: Auflistung weltweit verfügbarer Remote-Stationen

- www.remotehamradio.com: Kostenpflichtige Remote-Stationen in Amerika

Hinweis: Wer Links zu weiteren in Deutschland betriebenen oder öffentlich zugänglichen Remote-Stationen kennt, ist herzlich eingeladen, diese in den Kommentaren zu teilen – wir ergänzen den Beitrag dann gerne.

Der Weg zur eigenen Remote-Station

Wer eine eigene Remote-Station betreiben möchte, sollte das Vorhaben sorgfältig planen und sich zunächst über einige grundlegende Punkte im Klaren sein. Folgende Fragen helfen bei der Strukturierung und technischen Umsetzung:

- Welche Betriebsarten sollen unterstützt werden? Nur klassische Sprach-QSOs oder auch digitale Betriebsarten wie CW oder FT8?

- Wie soll die Bedienung erfolgen? Über die Bedieneinheit des Funkgerätes, die originale Gerätesoftware per Fernzugriff, eine Weboberfläche oder per App?

- Welche Komponenten sollen fernbedient werden? Nur der Transceiver oder zusätzlich Antennenschalter, Rotorsteuerung, PA, Filtereinheiten, Relais usw.?

- Wie wird die Sicherheit gewährleistet? Überwachung von Betriebszuständen wie Temperatur, VSWR, Stromaufnahme; automatische Abschaltungen bei Fehlerzuständen; ggf. Kameras zur visuellen Kontrolle.

- Wer soll die Station nutzen dürfen? Nur man selbst oder auch ausgewählte befreundete Funkamateure – z. B. über Benutzerkonten mit Zugriffsbeschränkung?

- Wie erfolgt der Zugang zur Station? VPN, dynamisches DNS, feste IP? Wie wird der Zugang abgesichert (z. B. mit 2-Faktor-Authentifizierung)?

- Wie ist die Internetverbindung am Standort? Reicht die Bandbreite für Audio-/Datenströme? Gibt es ausreichend Upload-Speed und stabile Verbindung ohne große Latenz?

- Welche Stromversorgung steht zur Verfügung? Absicherung gegen Spannungsausfall (USV), Überspannungsschutz, eventuell sogar Notstromversorgung? Abschaltung der Geräte wie Transceiver, PA oder Antennenumschalter bei Nichtnutzung per Fernzugriff – z. B. über WLAN-Steckdosen, Relaismodule oder intelligente Stromverteiler.

- Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten? Einhaltung der AFuV, EMV-Grenzwerte, Standortmeldung, ggf. Genehmigung von Dritten (z. B. bei Mietobjekten)?

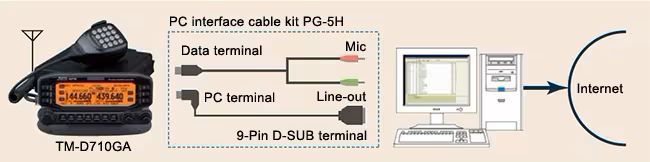

Im Folgenden zeigen wir euch einige Möglichkeiten auf, wie ihr euren Transceiver remotefähig machen könnt.

Transceiver mit eingebauter Remote-Funktion (z. B. Icom, FlexRadio, Elecraft)

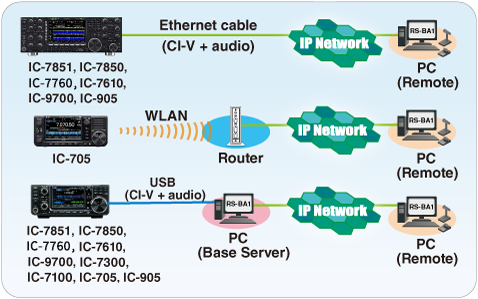

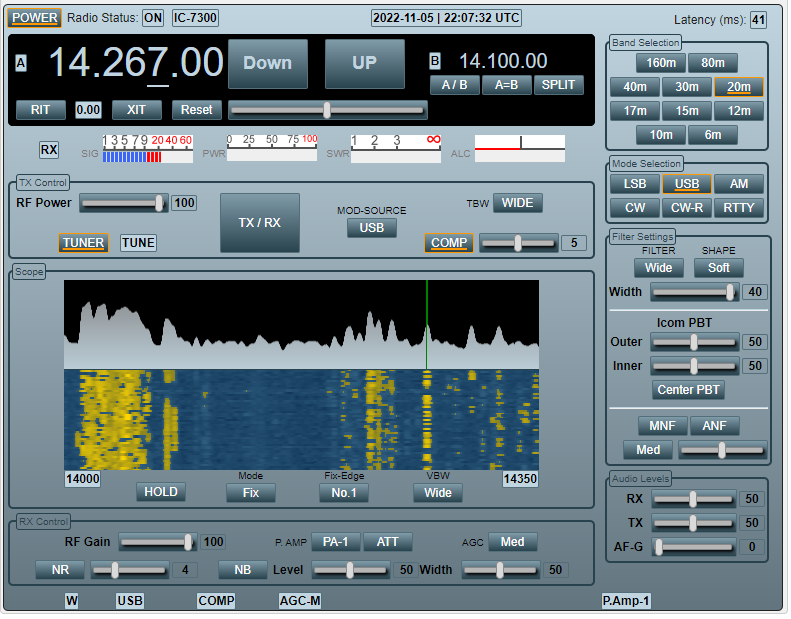

Moderne Transceiver der Marken Icom, FlexRadio und Elecraft bieten bereits integrierte Fernsteuermöglichkeiten, teilweise sogar ohne zusätzlich benötigten Server. Die Geräte lassen sich direkt über ihre LAN-Schnittstelle ins heimische Netzwerk einbinden und dort von jedem Gerät mit passender Software fernsteuern. Das ist besonders praktisch, wenn man z. B. im Sommer lieber aus dem Garten funkt, statt in der Funkbude zu sitzen.

Möchte man auch außerhalb des eigenen Netzwerks auf die Station zugreifen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Für den privaten Zugriff (z. B. vom Urlaubsort aus) empfiehlt sich ein VPN-Tunnel, der sicheren Fernzugriff erlaubt.

- Für den Zugriff durch andere Funkamateure muss der Router entsprechend konfiguriert werden – es sind Portfreigaben notwendig, und die Station sollte über Dienste wie DynDNS unter einer festen Adresse erreichbar sein.

Bei Icom kommt die kostenpflichtige Software RS-BA1 zum Einsatz. Die Fernsteuerung kann mit dem optionalen Remote Encoder RC-28 erweitert werden, der per USB mit dem Steuer-PC verbunden wird. Er bietet ein großes VFO-Rad, zwei Funktionstasten und eine integrierte PTT-Taste.

Für Apple-Nutzer gibt es mit SDR-Control Mobile von Marcus DL8MRE, eine ebenfalls kostenpflichtige, aber leistungsstarke App für iPhone und iPad, mit der sich Icom-Transceiver steuern lassen.

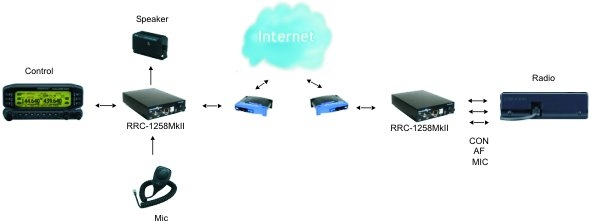

Hardwarebasierte Remote-Lösungen (Remoterig, RigPi, Station Controller)

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt RemoteRig: Hier wird die Steuereinheit des Transceivers physisch abgesetzt betrieben – das sorgt für echtes Funkfeeling, fast wie im heimischen Shack. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Transceiver über ein absetzbares Bedienteil verfügt und die Kommunikation zwischen HF-Teil und Bedienteil seriell erfolgt.

Ein Nachteil dieser Lösung: Die Fernbedienung durch Drittpersonen ist nur möglich, wenn auch sie über ein kompatibles Bedienteil und RemoteRig-Hardware verfügen.

RemoteRig bietet neben dem Hauptsystem auch weitere fernsteuerbare Komponenten an – darunter Antennenumschalter, Rotorsteuerungen, PA-Steuerungen und vieles mehr. Eine Übersicht kompatibler Geräte sowie technische Details finden sich auf der offiziellen Website: www.remoterig.com

Eine ausführliche Videoreihe zu RemoteRig bietet Michael DD0UL, auf seinem YouTube-Kanal DD0UL QTC.

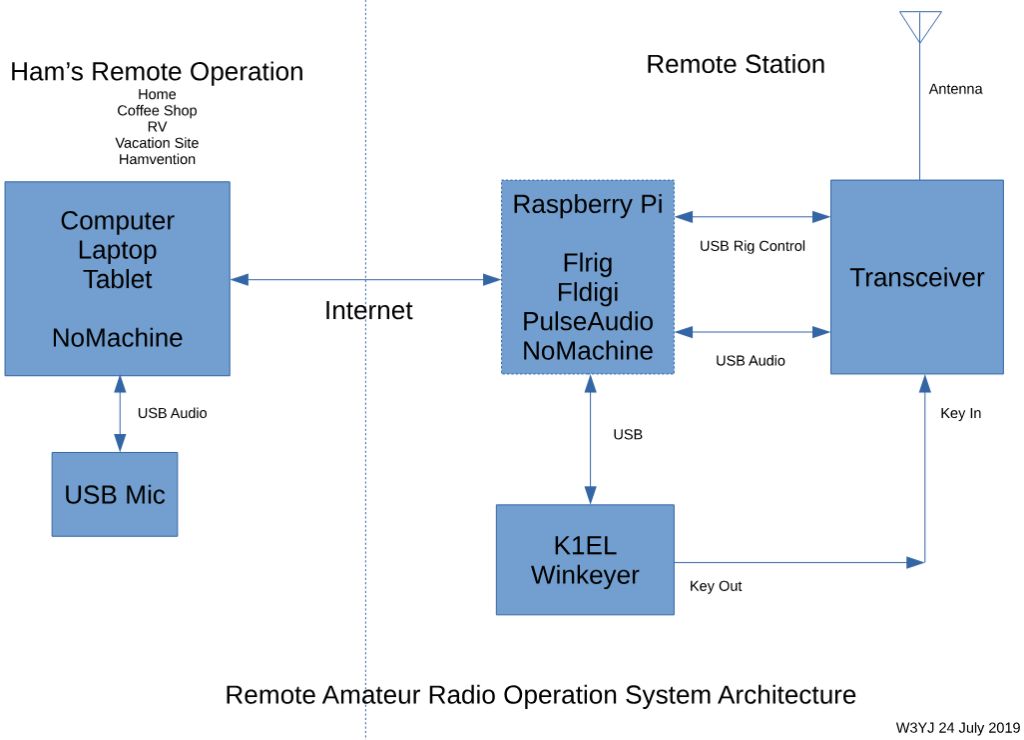

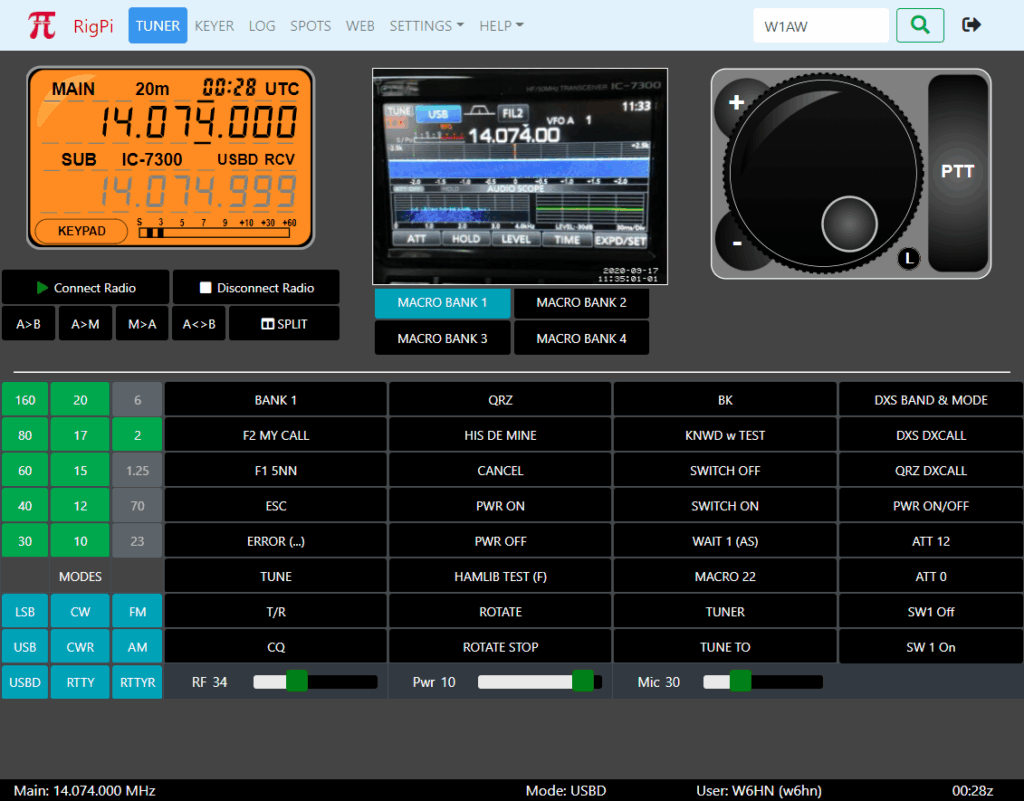

Wie der Name schon vermuten lässt, basiert RigPi™ auf einem Raspberry Pi, auf dem eine speziell entwickelte Server-Software läuft. Durch verschiedene Hardware-Erweiterungen, die sich einfach auf den Pi aufstecken lassen, kann das System individuell an die Anforderungen des verwendeten Transceivers angepasst werden – beispielsweise durch ein Audio-Board, einen CW-Keyer und weitere Module.

Das kostenpflichtige Software-Image liegt aktuell in Version 3 vor, ein umfangreiches Update auf Version 4 ist bereits angekündigt. Derzeit kann das Image noch über den MFJ-Webshop erworben werden. Auch nach Abschaltung des Shops soll es weiterhin verfügbar bleiben. Der passende CW-Keyer kann hier bezogen werden.

Weitere Informationen zu RigPi™ findet ihr unter rigpi.net.

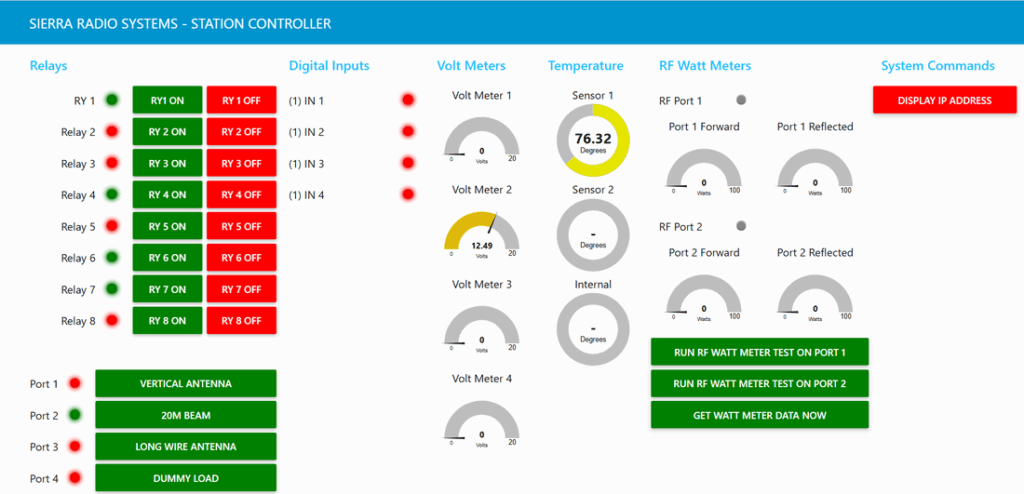

Bei umfangreichen Remote-Stationen, z.B. mit mehreren Antennensystemen an exponierten Standorten, bietet der Sierra Radio Systems Station Controller von George KJ6VU eine modulare und robuste Lösung. Die Hardware-Module sind für die Montage auf Hutschienen konzipiert und kommunizieren über ein gemeinsames Bussystem. Je nach Bedarf lässt sich das System flexibel erweitern.

Zur Verfügung stehen unter anderem Relais- und GPIO-Module, koaxiale Antennenumschalter, Module zur Spannungs- und Leistungsüberwachung, sowie ein zentrales Kontrollboard auf Raspberry-Pi-Basis.

Die Überwachung und Fernsteuerung erfolgt bequem im Webbrowser über eine grafische Oberfläche auf Basis von Node-RED.

Mehr Informationen zum Station Controller erhaltet ihr unter www.packtenna.com/station-controller.html.

Softwarelösungen für den Remote-Betrieb

Im Folgenden listen wir euch vier softwarebasierte Lösungen auf, mit denen sich Funkstationen bequem über das Internet per Webbrowser fernsteuern lassen – teils kostenlos, teils kostenpflichtig. Je nach Lösung lassen sich Audio, CW und Digimodes sowie teilweise auch Rotoren und die Stromversorgung steuern.

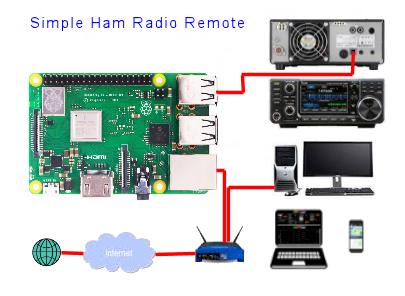

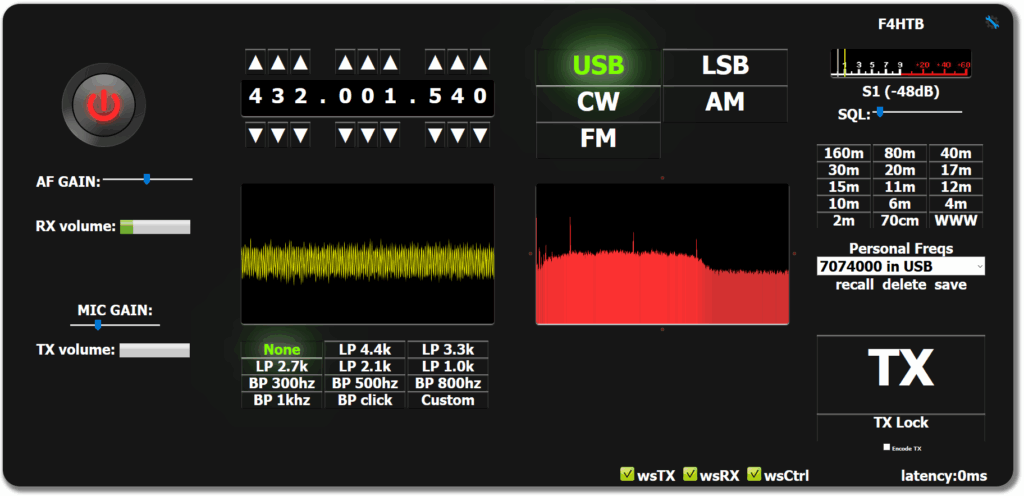

- Simple Ham Radio Remote (SimpleHRR): Webbasierte Raspberry Pi Remote-Lösung zur Steuerung der eigenen Station per Browser.

- Universal_HamRadio_Remote_HTML5: Webinterface zur TRX-Steuerung – Sprache und CW direkt über Mikrofon und Lautsprecher des PCs.

- RemoteTX®: Kostenpflichtige Komplettlösung für TRX (Icom, Yaesu, Elecraft), Rotor (Yaesu) und Stromversorgung – Sprache, CW und Digimodes per Browser über Smartphone, Tablet oder PC.

- Web Radio Control (WRC): Kostenpflichtige Weblösung zur Steuerung kompatibler Icom-Transceiver – inklusive Audio, CW-Keying und CAT-Funktionen direkt im Browser, ohne zusätzliche Software.

Fazit

Es gibt bereits zahlreiche Lösungen, teils kostenlos, teils kostenpflichtig, mit denen sich die eigene Amateurfunkstation remote betreiben lässt. Moderne Transceiver von Herstellern wie Icom, FlexRadio oder Elecraft benötigen meist nur eine Verbindung zum Internet-Router und einige Konfigurationen für den Remote-Betrieb. Aber auch ältere Geräte lassen sich durch den Einsatz kleiner Computer wie dem Raspberry Pi, kombiniert mit Soundkarte und CAT-Steuerung, für den Remote-Betrieb nachrüsten. Wer das volle Funkerlebnis erhalten möchte, kann mit RemoteRig™ sogar über die originale Bedieneinheit seines Transceivers funken.

Dieser Beitrag gibt einen ersten Überblick und stellt nur eine kleine Auswahl verfügbarer Lösungen vor. In kommenden Beiträgen werden wir einzelne Systeme detaillierter vorstellen.

📡 Schon remote aktiv?

Betreibt ihr bereits eine eigene Remote-Station oder habt ihr schon einmal die Station eines anderen per Remote genutzt?

Dann teilt eure Erfahrungen mit der Community! Ob technische Umsetzung, Learnings, Tipps oder Hürden – wir freuen uns über euren Gastbeitrag. So helft ihr anderen Funkamateuren beim Einstieg in den Remote-Betrieb und gebt wertvolle Einblicke in die Praxis.

👉 Schreibt uns einfach – wir unterstützen euch gern bei der Aufbereitung!

Remote oder nicht?

Macht mit bei unserer kurzen Umfrage.

Kennt ihr weitere Möglichkeiten des Remote-Betriebes, die wir in diesem Beitrag noch nicht erwähnt haben? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare unter diesem Beitrag oder diskutiert sie mit uns in unserer Telegram- oder WhatsApp-Gruppe.

Möchtest du das DL-Nordwest Projekt unterstützen? Dann freuen wir uns über deinen Gastbeitrag, das Teilen unserer Inhalte oder eine (kleine) Spende 🤑 Vielen Dank für deine Unterstützung! 😘