Du möchtest mehr aus OpenWebRX+ herausholen? – Wir zeigen dir, wie’s geht.

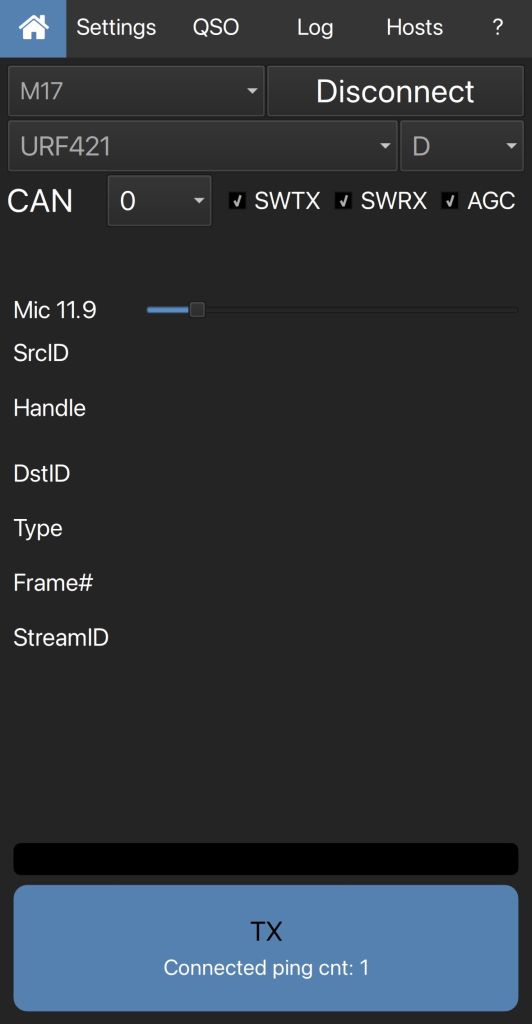

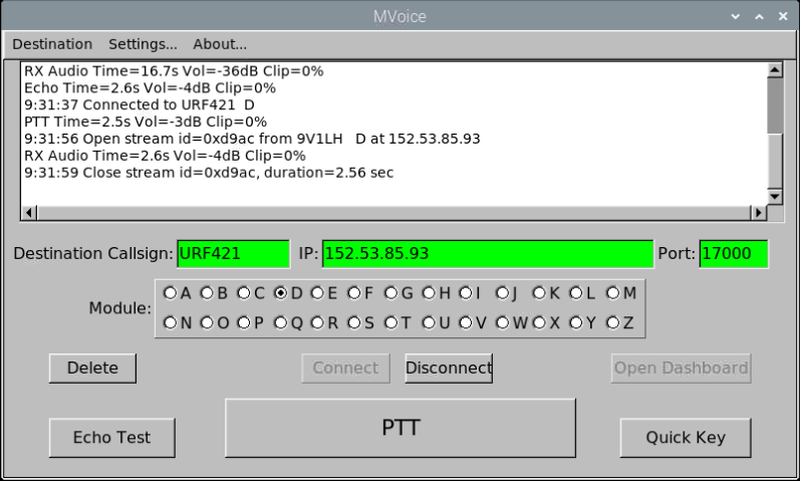

OpenWebRX+ ist eine vielseitige Web-SDR-Software zur Fernsteuerung und Visualisierung von SDR-Empfängern. In einem früheren Beitrag haben wir euch gezeigt, wie ihr euren OpenWebRX+ um den Digital-Mode M17 erweitern könnt. Den entsprechenden Beitrag findet ihr hier.

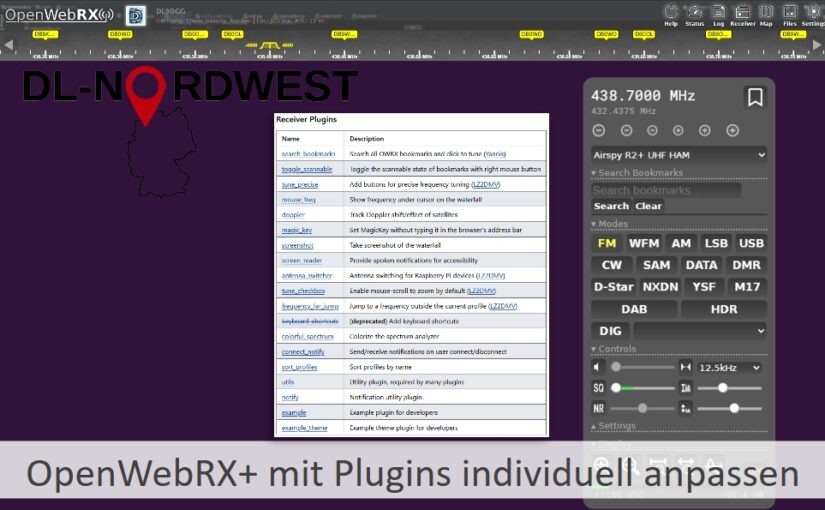

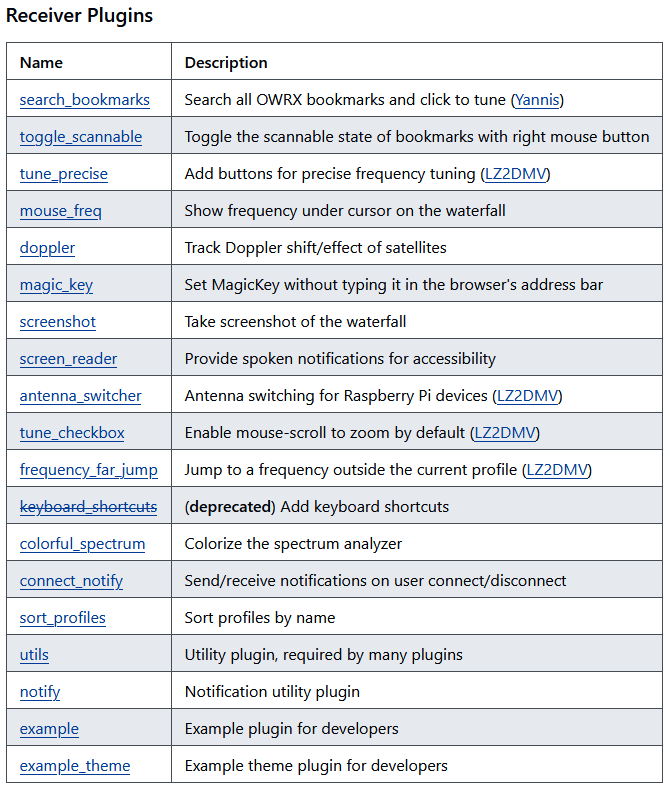

OpenWebRX+ lässt sich außerdem durch sogenannte Plugins erweitern. In einem Gemeinschaftsprojekt ist so bereits eine Sammlung nützlicher Plugins entstanden, die auf der GitHub-Seite github.com/0xAF/openwebrxplus-plugins zusammengestellt ist.

Die Plugins werden in drei Kategorien unterteilt:

- Receiver: Erweiterungen für den Empfängerbereich (Weboberfläche)

- Map: Zusätze für die Kartendarstellung

- Thirdparty: Externe Erweiterungen mit spezifischen Zusatzfunktionen

Es gibt bereits eine beachtliche Anzahl an Plugins, mit denen sich der Funktionsumfang von OpenWebRX+ individuell erweitern lässt.

In der dritten Kategorie findet sich zum Beispiel das Plugin owrxantswitcher, mit dem über zusätzliche Buttons in der Weboberfläche zwischen verschiedenen Antennen umgeschaltet werden kann.

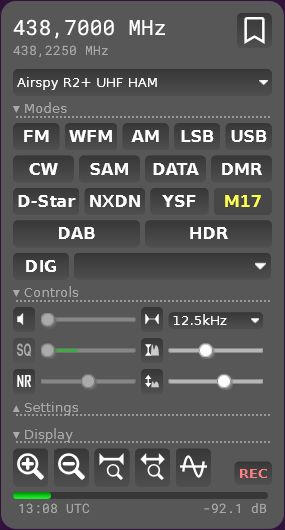

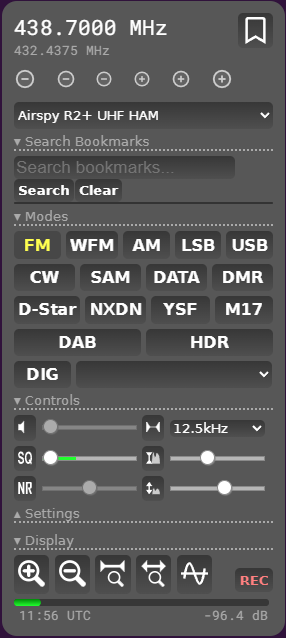

In diesem Beitrag beschreiben wir euch die Installation am Beispiel des Receiver-Plugins tune_precise. Dieses fügt der Weboberfläche unterhalb der Frequenzeingabe sechs Buttons hinzu, mit denen ihr die Frequenz in positiver oder negativer Richtung in frei konfigurierbaren Schritten verändern könnt.

Installation

Hinweis:

Die folgende Anleitung bezieht sich auf ein System mit OpenWebRX+ v1.2.89, laufend auf einem Raspberry Pi 5B mit Debian 12 Bookworm (64 Bit, aarch64). Bei anderen Versionen oder Architekturen können einzelne Schritte abweichen.

Zunächst müsst ihr wissen, in welchem Verzeichnis die Plugins abgelegt, aktiviert und konfiguriert werden. Dieses Verzeichnis kann je nach Betriebssystem und gewählter Installationsmethode unterschiedlich sein.

Führt daher zunächst den folgenden Befehl aus:

find / -name openwebrx.js 2>/dev/null

Alternativ könnt ihr dem Befehl ein sudo voranstellen – so verhindert ihr, dass Meldungen über fehlende Berechtigungen unterdrückt oder verworfen werden. In meinem Fall befindet sich die Datei openwebrx.js im Verzeichnis /usr/lib/python3/dist-packages/htdocs/.

Wechselt nun mit cd in dieses Verzeichnis.

cd /usr/lib/python3/dist-packages/htdocs/

Nun prüfen wir, ob bereits der Ordner plugins und darin der Unterordner receiver vorhanden sind:

cd plugins/receiver/

Solltet ihr eine Fehlermeldung erhalten haben, weil einer der Ordner nicht existiert, dann erstellt ihr die beiden Verzeichnisse einfach händisch mit:

sudo mkdir -p plugins/receiver

Hier erstellen wir nun mit einem Texteditor die Datei init.js. In meinem Fall verwende ich den Nano-Editor:

sudo nano init.js

Kopiert nun den folgenden Inhalt in die Datei init.js:

const rp_url = 'https://0xaf.github.io/openwebrxplus-plugins/receiver';

Plugins.load(rp_url + '/utils/utils.js').then(async function () {

await Plugins.load(rp_url + '/notify/notify.js');

Plugins.tune_precise_steps = [25000, 12500, 6250];

Plugins.load(rp_url + '/tune_precise/tune_precise.js');

});

In der Konstanten rp_url wird der Pfad zum Repository gespeichert.

Dieser wird verwendet, um das Plugin beim Start direkt von GitHub zu laden.

Der große Vorteil: Ihr müsst das Plugin nicht lokal herunterladen und profitiert automatisch immer von der neuesten Version.

In Zeile 6 könnt ihr in den eckigen Klammern die von euch gewünschten Schrittweiten angeben. Da ich meinen OpenWebRX+ ausschließlich im UKW-Bereich nutze, habe ich mich für die Schrittweiten 25 kHz, 12,5 kHz und 6,25 kHz entschieden.

Speichert die Datei nun ab und schließt den Editor.

Nach dem Aktualisieren der Weboberfläche von OpenWebRX+ in eurem Browser solltet ihr die zusätzlichen Buttons direkt unterhalb der Frequenzeingabe im Receiver-Fenster sehen.

Tipp: Weitere Receiver-Plugins installieren

Um eurem OpenWebRX+ weitere Receiver-Plugins hinzuzufügen, fügt einfach die entsprechenden Zeilen in die von euch zuvor erstellte Datei init.js ein und speichert sie ab.

Im folgenden Beispiel lade ich das Plugin mouse_freq, das die Frequenz an der Cursorposition direkt neben dem Mauszeiger anzeigt (Zeile 8).

const rp_url = 'https://0xaf.github.io/openwebrxplus-plugins/receiver';

Plugins.load(rp_url + '/utils/utils.js').then(async function () {

await Plugins.load(rp_url + '/notify/notify.js');

Plugins.tune_precise_steps = [25000, 12500, 6250];

Plugins.load(rp_url + '/tune_precise/tune_precise.js');

Plugins.load(rp_url + '/mouse_freq/mouse_freq.js');

});

Fazit

OpenWebRX+ lässt sich auf einfache Weise an individuelle Bedürfnisse anpassen. Wer Spaß am Programmieren hat, kann sogar eigene Plugins entwickeln und diese der Gemeinschaft zur Verfügung stellen.

Kennt ihr weitere Plugins, die wir testen sollten? Dann schreibt sie uns in die Kommentare unter diesem Beitrag oder diskutiert sie mit uns in unserer Telegram- oder WhatsApp-Gruppe.

Hier findet ihr weitere Beiträge zu SDRs:

Möchtest du das DL-Nordwest Projekt unterstützen? Dann freuen wir uns über deinen Gastbeitrag, das Teilen unserer Inhalte oder eine (kleine) Spende 🤑 Vielen Dank für deine Unterstützung! 😘